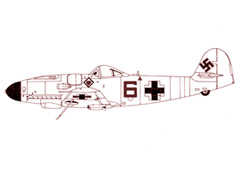

Il Messerchmitt Bf.109 N

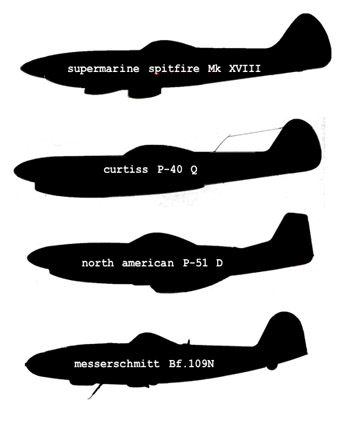

Come è noto, quando nell’aprile ’46 terminarono le ostilità sul fronte europeo, la più recente evoluzione del Messerchmitt Bf.109 schierata dalla Luftwaffe per la difesa della Germania dalle incursioni dei bombardieri anglo-americani era la versione N. Con questa versione caratterizzata dalla cappottina a goccia il cerchio praticamente si chiude e il monoplano da combattimento con motore in linea, com’era già accaduto per quello con il radiale, raggiunge la forma perfetta, definitiva e assolutamente omogenea. È evidente come da grande distanza non sia possibile scorgere alcuna differenza tra il North American P-51 D, il Curtiss P-40 Q, il Supermarine Spitfire Mk.XVI e, appunto, il Bf.109 N. I numerosi casi documentati sul finire della guerra di abbattimenti per fuoco amico testimoniano della difficoltà di una identificazione certa dei velivoli avversari.

Aerei e design

Sfogliando qualsiasi testo che abbia per argomento il design si troverà qualche pagina dedicata all’aeroplano. Compariranno quasi sicuramente due velivoli. Uno è il Douglas DC2/3, capostipite dei moderni aerei di linea; l’altro è l’improbabile Aircraft Number Four di Norman Bel Geddes, un gigantesco idrovolante lontano addirittura dalle più ardite fantasie aeronautiche dei sovietici (che con il Tupolev ANT-20 Maksim Gor’kij con a bordo il suo cinema e la sua tipografia c’erano andati piuttosto vicino).

Quella dell’aeroplano è una strana sorte: non gli viene concessa una vita autonoma all’interno del design, probabilmente perché oggetto già troppo indipendente ed evocativo. È la vecchia, noiosa lampada da tavolo che deve assomigliare al moderno aeroplano e non viceversa, a parte alcune eccezioni sulle quali torneremo in seguito. Così l’aereo viene sfruttato come termine di riferimento e ispirazione, fino a giungere agli eccessi di alcune grottesche carrozzerie di automobili degli anni Cinquanta, americanate piene di prese d’aria, impennaggi, finti tubi di pitot e ogive dalle quali non furono immuni anche gli stilisti italiani (una per tutte, la Lancia Aurelia di Castagna).

Allora cosa vogliamo fare? Lasciamo che l’aeroplano faccia il suo ingresso nel mondo del design?

La forma di un aeroplano è ovviamente condizionata da molteplici fattori.

La necessità di ottemperare a delle leggi della fisica per poter volare. L’aereo non può trastullarsi con i parametri come, per esempio, il peso. Se la mia lampada da tavolo è fatta di carta di riso e pesa mezz’etto o se ha le colonnine di ghisa e pesa 10 chili, a chi importa?

La presenza di alcuni organi dai quali non si può prescindere: motore, carburante, dispositivi di raffreddamento, carrello, equipaggio, strumentazione, carico utile; come se non bastasse, negli apparecchi militari armamento e protezione.

Il ruolo per il quale è progettato.

Le differenze possono essere notevoli, in linea di massima, solo variando il ruolo. Accade lo stesso in campo automobilistico dove le variazioni sono sensibili tra un segmento e l’altro, minime all’interno dello stesso segmento. È evidente come tutti i monoplani da caccia con motore in linea saranno simili. A questo punto la discriminante estetica diventa l’equilibrio generale. Nonostante appartengano alla stessa categoria, anche per quella misura fondamentale che è il peso, il Supermarine Spitfire Mk.I e il Morane Saulnier 406 non raggiungono lo stesso risultato estetico.

I “paradigmi del design”

I paradigmi del design industriale vengono generalmente riassunti in quattro elementi:

- progetto

- produzione

- vendita

- consumo [Renato De Fusco, Storia del design, Editori Laterza, 1985.].

È possibile, occupandoci di aerei da combattimento, escludere gli ultimi due.

Il progetto è sostanzialmente la lungimiranza nel prevedere la possibilità di una costante evoluzione per tenersi al passo con gli avversari. I tipi più efficienti sono quelli che conservano, nell’avvicendarsi delle progressive versioni, la stessa impostazione generale. In Gran Bretagna lo Spitfire, in Germania il Bf.109. L’efficienza di questi modelli si riflette nella razionalizzazione della produzione. Per il caccia tedesco si giungerà alla soglia delle 3000 ore lavorative per completare ogni velivolo a fronte, per esempio, delle 300000 necessarie per assemblare i primi Spitfire. Il monoposto inglese può d’altro canto vantare la progettazione di un’ala universale che permetteva di installare le molteplici combinazioni d’armamento che avrebbero equipaggiato via via le diverse versioni. Siamo all’antitesi di quei prodotti artigianali e anacronistici come il biplano Fiat Cr.42, il cui prototipo volò 2 anni dopo lo Spitfire e 3 dopo il Bf.109, entrambi monoplani con fusoliera a semiguscio, e la cui struttura era un traliccio formato da tubi di 22 diametri diversi, gran parte dei quali saldati dopo aver innestato nei nodi dei giunti a stella.

Tedeschi e francesi

Una delle ipotesi che identificano la validità dell’aeroplano come oggetto estetico e la sua ESSENZIALITA’. Non si deve scorgere alcuna traccia del superfluo. La versione E del Bf.109 è la migliore dimostrazione dell’essenzialità, il capolavoro assoluto. Da prua a poppa: ogiva, motore, pilota, serbatoio carburante, tronco posteriore di fusoliera, che ospita la radio, impennaggi. Niente di più, niente di meno. Dalla versione F le linee diventano più avviate: come se quelle squadrate della versione precedente, soprattutto la cappottatura motore, non siano altro che il modo più elementare e razionale per un involucro che raccordi esigenze e impianti. Il Bf.109 è l’erede di una lunga tradizione tedesca. Superata quella fase iniziale presente nell’aviazione in modo più marcato che in altri settori, che è quella imitativa (lo zoomorfismo dell’Etrich Taube), gli aerei tedeschi hanno sempre mostrato un carattere estremamente rigoroso. Tra tutti spiccano le realizzazioni di Junkers, nelle quali lo stesso rivestimento utilizzato diventa un tratto distintivo di formidabile vigore espressivo fin dal rivoluzionario J1 del 1915.

All’opposto spicca il caso francese. Quando devo esprimere in codice l’immagine di qualcosa di esteticamente sgradevole (cioè di veramente brutto brutto brutto) io dico: è come un bombardiere francese degli anni Trenta. L’Armée de l’Air ebbe il raro privilegio di schierare velivoli come l’Amiot 143, il Farman F.222 e due ricognitori armati come il Dewoitine D.720 e l’Hanriot NC-530. Anche il Farman F.2234, il primo aereo a bombardare Berlino, beh, a parte questo merito – dovuto più che altro all’abilità del capitano di corvetta Dailliére – è meglio lasciar perdere. Siamo in un mondo di poster e cartoline art decò, di automobili Voisin annunciate dall’elegante uccello metallico sulla sommità del radiatore: riconosco alla Francia un’attenzione estetica che non ha rivali. Talvolta si combina perfettamente con l’efficienza, come nel caso delle realizzazioni di René Couzinet, l’Arc en Ciel e l’Air Couzinet. Ma in generale l’aereo più significativo di questa tendenza francese, il Bloch 210 del 1935 (le modanature che slanciano le superfici, il passaggio drammatico dalle cappottature circolari alle gondole squadrate) è più vicino alla locomotiva per la Pennsylvania Railroad di Raymond Loewy (1937) o alla fotocamera Kodak di W.D. Teague (1936), quindi a oggetti di design di uso comune, che alla massima espressione del velivolo da combattimento. In altri termini l’aeroplano francese non anticipa – o anticipa molto poco; non è una proiezione del futuro, ma è contemporaneo in una maniera così concreta da rappresentare uno svantaggio.

Le forme di rappresentazione dell’aeroplano

Come già visto esaminando l’essenzialità formale del Bf.109 E, la modalità con la quale viene valutato l’aspetto dell’aeroplano è il profilo. Una scelta prospettica singolare, la stessa che assumiamo quando ci troviamo di fronte a un’automobile. Siamo talmente distratti, o con un cervello abituato al bidimensionale, al cartoon, che dimentichiamo l’altro scorcio che esibisce l’aereo (e lo fa, o dovrebbe farlo, con maggiore e insistente frequenza: l’oggetto volante dovrebbe essere fruito dal basso). Ciò è dovuto al fatto che il profilo accentua l’elemento penetrazione = velocità e inoltre un maggior numero di varianti e di elementi caratterizzanti sembrerebbero rilevabili dalla fusoliera. Così, a identificare un velivolo dalla pianta resistono, ormai sbiadite, solo le tavole sinottiche un tempo in uso alle batterie contraeree. Rimane il fatto che il riconoscimento è possibile anche esaminando la velatura e a questa si ricorre quando il profilo non fornisce dati sufficienti. Ci sono anzi delle ali che si impongono: quella dello Ju52 o quella, con la superficie degli ipersostentatori forata, dell’SBD Dauntless o, ancora, quella dello Spitfire. Nonostante una fusoliera ottimamente avviata con l’inconfondibile tettuccio sormontato dallo specchietto retrovisore, la pianta ellittica di gran parte delle versioni rimane la caratteristica che “punge” del caccia britannico.

A cosa si deve questa prevalenza del profilo sulla pianta? Il profilo ha maggiore capacità sintetica? Apertura alare e lunghezza totale hanno più o meno le stesse dimensioni, almeno nel caso dei monomotori da combattimento dei quali abbiamo trattato finora. Torniamo dunque al nostro Bf.109 E, che se ne sta spalmato sulle pagine di una buona enciclopedia generale. Il profilo occupa un approssimativo rettangolo di 19,5 x 5 centimetri. La vista in pianta un rettangolo di 19,5 x 22, oppure un rombo formato da due triangoli isosceli con la base in comune, calcolata più o meno sul longherone alare principale, di 27 centimetri; i lati dei triangoli di prua, senza pale dell’elica, misurano circa 14 cm, quelli di poppa 21. Il profilo impone una sua prima superiorità, che è quella dello spazio che serve alla rappresentazione. Più le informazioni si diffondono attraverso lo stesso codice, in questo caso il profilo, e più ci si abitua a considerare questo codice come assoluto. Come già notato, percorrendo l’aereo da prua a poppa se ne distinguono tutte le caratteristiche. E nella pianta superiore, per esempio, non abbiamo solo l’ala, ma anche la fusoliera. Questa vista ci racconta con grande ricchezza di dettagli come è il Bf.109: architettura del motore, armamento, carico alare, forma ed estensione delle superfici di controllo. Ma a meno di disporre di uno spazio molto esteso, per la pianta si è costretti a scegliere. Quella inferiore o quella superiore, o combinare le due lungo la mezzeria. Oltre che in termini di spazio dunque il profilo si impone anche per una buona capacità di sintesi. In un certo senso il profilo non solleva grandi dubbi. Basta rovesciare il profilo di dritta nello specchio per ottenere quello di sinistra. Anche per farsi un’idea di una mimetizzazione standard (o senza stravaganze) un profilo è sufficiente. Aggiungo altre ipotesi, di carattere psicologico. Il profilo è una prospettiva terrestre, quindi sostanzialmente innocua. Un elemento forte che compare nel profilo, e che invece nella pianta risulta confuso, è la trasparenza della cabina di pilotaggio – quando addirittura non viene rappresentata aperta – dalla quale l’eroe saluta i mortali destinati al vincolo della terra.

Forse è proprio nella rappresentazione standard che si può parlare di design: si svuota l’oggetto della propria funzione e si prende per un soprammobile, per una litografia dal contenuto sintetico ed epico. È come se l’aeroplano quindi vivesse su due livelli. Quello dinamico/funzione e quello statico/di design.